LUZES PRIMÁRIAS E SONS PRIMITIVOS

Não existem linguagens puras. Toda linguagem é uma mistura, uma hibridação, uma miscigenação. Nas fotos de Fernanda Chemale, a mistura de sons e imagens, além de evidente, transforma-se numa estética própria e original. Os sons são fundadores da comunicação humana. Quando determinados macacos conseguiram estabelecer significados comuns para seus grunhidos, fundaram a espécie humana. Um pouco mais tarde, estavam pintando as presas de suas caçadas nas paredes das cavernas. Sons e imagens sempre dialogaram: os sons portando uma sintaxe mínima, uma base para ações coletivas; as imagens dando forma para desejos e emoções, uma plataforma para a mágica. A palavra escrita veio muito depois, quando os homens já precisavam de discursos persuasivos e de símbolos mais abstratos. As fotos de Fernanda, apesar de não escaparem da dimensão discursiva – e nenhuma imagem técnica escapa: são sempre textos a desvendar –, têm uma primitividade e uma força expressiva que nascem da paixão pela mística do palco, pelas batidas brutas do rock e pela dança radical das luzes.

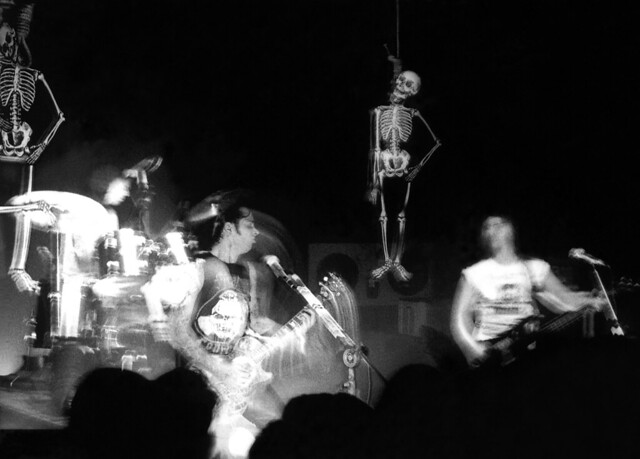

Tanto a música quanto a fotografia exigem certos conhecimentos técnicos. Mas no (bom) rock, os instrumentos da racionalidade estão a serviço da emoção. Os (bons) fotógrafos também funcionam assim: dominam suas câmeras e suas objetivas para que elas sejam extensões tecnológicas de seu olhar. Um olhar de caçador pré-histórico à espreita de sua presa. Um olhar saudavelmente selvagem. Em várias fotos de Fernanda, os músicos aparecem como monstros, (de)formados pela impressão da luz sobre o filme. Com um tempo de exposição longo (e, portanto, primitivo, distante dos sofisticados obturadores de milésimos de segundo), aparecem os animais que sempre preservaram a essência do rock, essa música tribal, simples e orgânica, destinada à dança, à bebida, ao amor e à liberdade. Capturar esses animais, em pleno ritual de celebração da vida, é a missão de Fernanda.

Não é tarefa fácil. Exige paciência, constância e a sabedoria de aproximar-se de cada presa com a estratégia mais adequada. Às vezes, Fernanda é um predador: escondida nas laterais do palco ou submersa na platéia, ela dispara sem aviso, invisível, instantânea e sem clemência. Outras vezes, aproveitando sua simpatia e seu olhar meigo, estabelece cumplicidades e pede às vítimas um certo ângulo, uma certa luz, para obter um retrato mais quente e mais revelador. O trabalho de Fernanda Chemale veio para ficar. Sua combinação de sensibilidade e primitivismo, além de documentar uma época e uma tribo, é um testemunho dos laços poderosos que unem música, luz, rock e fotografia.

Carlos Gerbase

21/01/2004

OS MUITOS ROCKS GAÚCHOS

Comecemos com um pecadilho jornalístico: uma pergunta. Afinal, o que é este tal de rock gaúcho? E já de início precisaremos juntar os cacos para achar as respostas. No caso do rock gaúcho, juntar os cacos é muito mais que uma figura de linguagem, mas uma expressão que deve ser levada ao pé da letra. Pois como explicar uma coisa tão fragmentária? Algo que vai do rock básico – praticado tanto pelos (então) garotos do TNT quanto pelos veteranos da Bandaliera, orgulhosos de sua herança do IAPI, via Bixo da Seda – até os ensaios progressivo-fusion de bandas como Raiz de Pedra e Cheiro de Vida. E eis aí outra questão saltando do texto: como explicar o IAPI, um bairro operário de Porto Alegre, de onde saíram Elis Regina e Bixo da Seda? E em meio a tudo isso existe o punk dos Replicantes e o pop sofisticado de Júlio Reny. E o trabalho de Duca Leindecker, à frente da Cidadão Quem, legítimo, ainda que aparentemente improvável, herdeiro do grão-mestre Fughetti Luz que deu voz ao Liverpool e ao já citado Bixo da Seda. Agora, parece que estamos chegando perto de uma resposta possível, pois não existe rock gaúcho! Existem, sim, vários rocks gaúchos. Assim como a Bahia de Todos os Santos, que, dizia Vinícius de Morais, são tantos, o fragmentário rock gaúcho também se reparte em muitos, acabando por se tornar onipresente. E, a um só tempo, democrático. A convivência entre grupos das mais variadas tendências é saudável e revigorante (ainda que, eventualmente, saiam algumas faíscas dessas relações). Talvez por isso também tenha sido possível a todos esses rocks gaúchos ocupar os mais diferentes espaços. Multifacetado, fragmentário, por vezes espasmódico, o rock gaúcho se espalhou não só por teatros (Carlinhos Hartlieb e suas memoráveis Rodas de Som no Teatro de Arena, as noitadas do Clube de Cultura), mas também por seu habitat mais natural: os bares. Porto de Elis, Ocidente, B-52, Taj Mahal, 433 (depois Estação Zero), Vórtex, Rola Rock e, claro, o inesquecível Rocket, do Mutuca, lá no Menino Deus, dando novo início a tudo no raiar dos anos 80. Esses nomes de lugares, assim como os nomes das bandas e artistas que escreveram a história (ou as muitas histórias) de todos os rocks gaúchos, estão ligados de maneira indelével à evolução do rock no Sul. Tanto quanto todas as muitas bandas que foram, continuam sendo ou estão começando a ser, esses lugares foram e são sinônimos de rock.

Desde o antigo Teatro Leopoldina (depois Teatro da Ospa), templo da cultura porto-alegrense nos anos 60, “assaltado” pelo Liverpool em 1969, até os dias de hoje, com as guitarras invadindo o Theatro São Pedro, todo esse rock rendeu, além de inúmeras e literalmente antológicas canções, imagens igualmente dignas de serem eternizadas em um livro.

JIMI JOE

Porto Alegre

Verão/2004

FEITA DE ROCK E DE LUZ…

Fernanda é feita de rock e de luz. Este livro é assim como uma extensão dela mesma, o que o torna ainda mais precioso.

Tendo vivido todos os rocks gaúchos, Fernanda nos mostra palcos, roqueiros, galeras, tribos e bastidores, mas vai muito além da documentação linear, esta que a gente encontra nos livros do gênero. Tempo de rock e luz reúne imagens de sensações, viagens e vivências, enfim, fotos feitas do som do rock passando por dentro da Fernanda e da luz da Fernanda desenhando esse som.

Textos aparecem como roteiros sutis, palavras mágicas que completam o encantamento de nos envolver no mundo do rock além do rock, lá onde sempre se quis chegar e de onde tantos não voltaram, viraram luz – mas estão presentes e homenageados nessas fotos.

Fernanda fez a viagem, viu tudo, sentiu tudo e agora nos conta tudo. Talvez essa seja a sua mais forte magia. Valeu.

Milton Guran

O SENTIDO PERFORMÁTICO DA FOTOGRAFIA

O Fenômeno do Êxtase (1933) é o título de uma colagem fotográfica de Salvador Dali (1904-1989), na qual há o encontro de fragmentos de fotografias obscenas, retiradas de arquivos anônimos da virada do século XIX. Diferentes recortes corporais indicam ao espectador, metonimicamente, o princípio do gozo, a entrega sem concessões ao êxtase sexual, como se estivéssemos num “espaço entre” das imagens. Olhando as fotografias de Fernanda Chemale, não vejo a mesma preocupação, mas seqüências documentais nas quais subjazem outras latências, tão provocadoras quanto aquelas trazidas à baila pelo ensaio de Dali. Inevitavelmente, sou levado a pensar sobre o sentido metonímico da fotografia, sempre ligada à fragmentação do mundo e da experiência vivida.

O universo do rock e seus protagonistas, captados pelas lentes da fotόgrafa, são homenagens ao tempo presente – tempo de rock, anos 80 e 90 – através da memória do tempo passado e do sentido ritualístico que segue envolvendo este segmento da cultura contemporânea. Como na noção ancestral de festa, na qual a musicalidade era elemento indispensável, no tempo de rock e de luz de Chemale encontramos um pensamento imagético que se interroga quanto ao limite entre as diferentes artes. É possível fazer o som virar imagem? Tal e qual o êxtase de Dali, nas silenciosas fotografias de Fernanda somos convidados não a ouvir, mas a sentir a musicalidade que circunda os registros, pois estamos num espaço visual de transição. Como em experiências semelhantes da fotografia de Alair Gomes (1921-1992) e Arthur Omar (1948), que se entregaram à captação dos olhares extasiados do transe carnavalesco, Fernanda nos mostra olhares agressivos, danças imprevisíveis, corpos que se lançam à turba hipnotizada, como se fosse possível flutuar. O que é o rock, afinal, senão vertigem, êxtase, inquietação, performance?

Na crescente realidade de imagens em que vivemos, falar em performance é pensar na edificação de um eu social idealizado. Na arte contemporânea, no entanto, a performance encarna toda uma provocação que, posta pela mise-en-scène, concretiza-se na memória, via de regra, pela imagem. O imprevisível se faz pela previsão, em consonância com um rito pré-estabelecido. Pensemos nas ações performáticas da body art e sua tentativa de recuperabilidade de um sentido artístico limiar à religiosidade, onde o corpo é elemento central. No rock há uma entrega parecida, envolvendo teatralização e memόria.

Se a representação humana na fotografia, desde sua invenção, sempre foi parte de uma cerimônia ritual que acompanhou, por exemplo, a iconografia do retrato fotográfico, podemos dizer que a fotografia – como primeira arte verdadeiramente popular que alargou a possibilidade do ver-se em imagens – é, por excelência, uma arte performática. A história do rock, neste eixo de raciocínio, também passa por um imaginário constituído por imagens fotográficas, seja das revistas especializadas ou das antigas capas de vinis. Quem não lembra de Janis Joplin, escondida em penachos e imensos óculos? Ou de David Bowie, transbordando androginia na capa do álbum The man who sold the world? Ou ainda, das cabeças dos Secos & Molhados, servidas em estranha mesa de banquete? Os exemplos de performances rockeiras, eternizadas em imagens, são inúmeros. Aliás, vale lembrar o filme Performance (1970), de Donald Cammel e Nicolas Roeg, cujo ator principal é ninguém menos do que um juvenil Mick Jagger.

Melhor lugar não há para inserir a memória do rock, do que o mundo à parte das fotografias, este mundo de bidimensionalidade, onde é possível planar, assim como vislumbrar as utopias necessárias a um mundo de transformações ainda muito lentas. O valor documental das imagens que Fernanda nos traz neste trabalho – quase vinte anos de coleta – é indubitável. Estamos diante de um inventário da história do rock local em imagens. Mas o elemento mais importante desta documentação é, sem dúvida, o sentido de ultrapassagem da pura informação visual, através de uma escritura existencial e subjetiva deste tempo específico. Em suas imagens, Chemale constrói uma espécie de autobiografia enquanto espectadora, personagem e narradora do clima que nutriu essa época.

Alexandre Santos

Historiador e Critico de Arte